Femmes et science

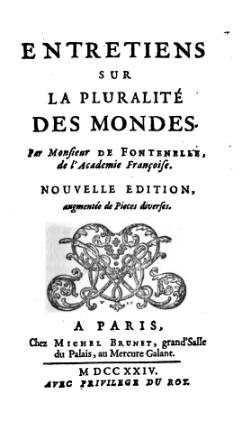

La marquise de la Mésangère et Fontenelle : Entretiens sur la pluralité des mondes habités (Fontenelle, 1686)

Ces Entretiens vulgarisent pour le public cultivé l’astronomie et les données essentielles des systèmes de Copernic et Descartes. Ils comportent six soirées d’Entretiens dans un parc et sous un ciel étoilé entre Fontenelle et la marquise de la Mésangère, successivement à propos de la terre, la lune, les planètes, le soleil et les étoiles. Pour séduire le public, Fontenelle suppose qu’il parle astronomie tout en badinant avec la marquise de G... (en réalité Mme de la Mésangère, de Rouen). Vulgarisation élémentaire mais ouvrage capital car il donne à la science droit de cité littéraire et mondaine.

Ces Entretiens vulgarisent pour le public cultivé l’astronomie et les données essentielles des systèmes de Copernic et Descartes. Ils comportent six soirées d’Entretiens dans un parc et sous un ciel étoilé entre Fontenelle et la marquise de la Mésangère, successivement à propos de la terre, la lune, les planètes, le soleil et les étoiles. Pour séduire le public, Fontenelle suppose qu’il parle astronomie tout en badinant avec la marquise de G... (en réalité Mme de la Mésangère, de Rouen). Vulgarisation élémentaire mais ouvrage capital car il donne à la science droit de cité littéraire et mondaine.

Extrait

Entretien sur la pluralité des mondes. 1er soir.

« Nous allâmes donc un soir, après souper, nous promener dans le parc (1) ; il faisait un frais délicieux, qui nous récompensait d’une journée fort chaude que nous avions essuyée. La lune était levée, il y avait peut-être une heure, et ses rayons, qui ne venaient à nous qu’entre les branches des arbres, faisaient un agréable mélange d’un blanc fort vif, avec tout ce vert qui paraissait noir. Il n’y avait pas un nuage qui dérobât ou qui obscurcît la moindre étoile ; elles étaient toutes d’un or pur et éclatant, et qui était encore relevé par le fond bleu où elles sont attachées. Ce spectacle me fit rêver, et peut-être, sans la marquise, eussé-je rêvé assez longtemps ; mais la présence d’une si aimable dame ne me permit pas de l’abandonner à la lune et aux étoiles.

« Ne trouvez-vous pas, lui dis-je, que le jour même n’est pas si beau qu’une belle nuit ?

- Oui, me répondit-elle, la beauté du jour est comme une belle blonde, qui a plus de brillant ; mais la beauté de la nuit est une beauté brune, qui est plus touchante.

- Vous êtes bien généreuse, repris-je, de donner cet avantage aux brunes, vous qui ne l’êtes pas (2). Il est pourtant vrai que le jour est ce qu’il y a de plus beau dans la nature, et que les héroïnes de roman, qui sont ce qu’il y a de plus beau dans l’imagination, sont presque toujours blondes.

- Ce n’est rien que la beauté, répliqua-t-elle, si elle ne touche. Avouez que le jour ne vous eût jamais jeté dans une rêverie aussi douce que celle où je vous ai vu près de tomber tout à l’heure à la vue de cette belle nuit.

- J’en conviens, réponds-je ; mais, en récompense, une blonde comme vous me ferait encore mieux rêver que la plus belle nuit du monde avec toute sa beauté brune.

- Quand cela serait vrai, répliqua-t-elle, je ne m’en contenterais pas. Je voudrais que le jour, puisque les blondes doivent être dans ses intérêts, fît aussi le même effet. Pourquoi les amants, qui sont bons juges de ce qui touche, ne s’adressent-ils jamais qu’à la nuit, dans toutes les chansons et dans toutes les élégies que je connais ?

- Il faut bien que la nuit ait leurs remerciements, lui dis-je.

- Mais, reprit-elle, elle a aussi toutes leurs plaintes (3). Le jour ne s’attire point leurs confidences ; d’où cela vient-il ?

- C’est apparemment, répondis-je, qu’il n’inspire point je ne sais quoi de triste et de passionné. Il semble, pendant la nuit, que tout soit en repos. On s’imagine que les étoiles marchent avec plus de silence que le soleil ; les objets que le ciel ; les objets que le ciel présente sont plus doux ; la vue s’y arrête plus aisément ; enfin, on rêve mieux, parce qu’on se flatte d’être alors dans toute la nature la seule personne occupée à rêver. Peut-être aussi que le spectacle du jour est trop uniforme ; ce n’est qu’un soleil et une voûte bleue : mais il se peut que la vue de toutes ces étoiles, semées confusément, et disposées au hasard en mille figures différentes, favorise la rêverie, et un certain désordre de pensées où l’on ne tombe point sans plaisir.

- J’ai toujours senti ce que vous me dites, reprit-elle ; j’aime les étoiles, et je me plaindrais volontiers du soleil qui nous les efface.

- Ah ! m’écriai-je, je ne puis lui pardonner de me faire perdre de vue tous ces mondes.

- Qu’appelez-vous tous ces mondes ? me dit-elle en me regardant, et en se tournant vers moi.

- Je vous demande pardon, répondis-je ; vous m’avez mis sur ma folie, et aussitôt mon imagination s’est échappée.

- Quelle est donc cette folie ? reprit-elle.

- Hélas ! répliquai-je, je suis bien fâché qu’il faille vous l’avouer. Je me suis mis dans la tête que chaque étoile pourrait bien être un monde. Je ne jurerais pourtant pas que cela fût vrai, parce qu’il me fait plaisir à croire. C’est une idée qui me plaît, et qui s’est placée dans mon esprit d’une manière riante. Selon moi, il n’y a pas jusqu’aux vérités à qui l’agrément ne soit nécessaire (4).

- Eh bien, reprit-elle, puisque votre folie est si agréable, donnez-la-moi ; je croirai sur les étoiles tout ce que vous voudrez, pourvu que j’y trouve du plaisir.

- Ah ! madame, répondis-je bien vite, ce n’est pas un plaisir comme celui que vous auriez à une comédie de Molière ; c’en est un qui est je ne sais où dans la raison, et qui ne fait rire que l’esprit.

- Quoi donc, reprit-elle, croyez-vous qu’on soit incapable des plaisirs qui ne sont que dans la raison ? Je veux tout à l’heure vous faire voir le contraire. Apprenez-moi vos étoiles.

- Non, répliquai-je, il ne me sera point reproché que dans un bois, à dix heures du soir, j’ai parlé de philosophie à la plus aimable personne que je connaisse. Cherchez ailleurs vos philosophes (5). »

J’eus beau me défendre encore quelque temps sur ce ton-là, il fallut céder. Je lui fis du moins promettre, pour mon honneur, qu’elle garderait le secret ; et quand je fus hors d’état de m’en pouvoir dédire, et que je voulus parler, je vis que je ne savais par où commencer mon discours ; car, avec une personne comme elle, qui ne savait rien en matière de physique (6), il fallait prendre les choses de bien loin, pour lui prouver que la terre pouvait être une planète, et les planètes autant de terres, et toutes les étoiles autant de soleils qui éclairaient des mondes. J’en revenais toujours à lui dire qu’il aurait mieux valu s’entretenir de bagatelles, comme toutes personnes raisonnables auraient fait en notre place. À la fin cependant pour lui donner une idée générale de la philosophie, voici par où je commençai.

« Toute la philosophie, lui dis-je, n’est fondée que sur deux choses : sur ce qu’on a l’esprit curieux et les yeux mauvais ; car si vous aviez les yeux meilleurs que vous ne les avez, vous verriez bien si les étoiles sont des soleils qui éclairent autant de mondes ou si elles n’en sont pas ; et si, d’un autre côté, vous étiez moins curieuse, vous ne vous soucierez pas de le savoir, ce qui reviendrait au même ; mais on veut savoir plus qu’on ne voit : c’est là la difficulté. Encore si ce qu’on voit, on le voyait bien, ce serait toujours autant de connu ; mais on le voit tout autrement qu’il n’est. Ainsi les vrais philosophes passent leur vie à ne point croire ce qu’ils voient, et à tacher de deviner ce qu’ils ne voient point ; et cette condition n’est pas, ce me semble, trop à envier. Sur cela, je me figure toujours que la nature est un grand spectacle, qui ressemble à celui de l’Opéra. Du lieu où vous êtes à l’Opéra, vous ne voyez pas le théâtre tout à fait comme il est ; on a disposé les décorations et les machines pour faire de loin un effet agréable, et on cache à votre vue ces roues et ces contrepoids qui font tous les mouvements. Aussi ne vous embarrassez-vous guère de deviner comment tout cela joue. Il n’y a peut-être que quelque machiniste caché dans le parterre, qui s’inquiète du vol qui lui aura paru extraordinaire, et qui veut absolument démêler comment e vol a été exécuté. Vous voyez bien que ce machiniste-là est assez fait comme les philosophes. Mais ce qui, à l’égard des philosophes, augmente la difficulté, c’est que, dans les machines que la nature présente à nos yeux, les cordes sont parfaitement bien cachées, et elles le sont si bien, qu’on a été longtemps à deviner ce qui causait les mouvements de l’univers : car représentez-vous tous les sages l’Opéra, ces Pythagore, ces Platon, ces Aristote, et tous ces gens dont le nom fait aujourd’hui tant de bruit à nos oreilles ; supposons qu’ils voyaient le vol de Phaéton (7) que les vents enlèvent, qu’ils ne pouvaient découvrir les cordes, et qu’ils ne savaient point comment le derrière du théâtre était disposé. L’un d’eux (8) disait : C’est une vertu secrète qui enlève Phaéton. L’autre (9), Phaéton est composé de certains nombres qui le font monter. L’autre (10), Phaéton a une certaine amitié pour le haut du théâtre ; il n’est pas à son aise quand il n’y est pas. L’autre (11), Phaéton n’est pas fait pour voler ; mais il aime mieux voler que de laisser le haut du théâtre vide, et cent autres rêveries que je m’étonne qui n’aient perdu de réputation toute l’Antiquité. À la fin, Descartes (12) et quelques autres modernes (13) sont venus qui ont dit : « Phaéton monte parce que il est tiré par des cordes et qu’un poids plus pesant que lui descend. » Ainsi, on ne croit plus qu’un corps se remue, s’il n’est tiré, ou plutôt poussé par un autre corps : on ne croit plus qu’il monte ou qu’il descende, si ce n’est par l’effet d’un contrepoids ou d’un ressort ; et qui verrait la nature telle qu’elle est, ne verrait que le derrière du théâtre de l’Opéra.

- À ce compte, dit la marquise, la philosophie est devenue bien mécanique ?

- Si mécanique, répondis-je, que je crains qu’on n’en ait bientôt honte. On veut que l’univers ne soit en grand que ce qu’une montre est en petit, et que tout s’y conduise par des mouvements réglés qui dépendent de l’arrangement des parties. Avouez la vérité. N’avez-vous pas eu quelquefois une idée plus sublime de l’univers, et ne lui avez-vous point fait plus d’honneur qu’il ne méritait ? J’ai vu des gens qui l’ne estimaient moins depuis qu’ils l’avaient connu.

- Et moi, répliqua-t-elle, je l’en estime beaucoup plus, depuis que je sais qu’il ressemble à une montre. Il est surprenant que l’ordre de la nature, tout admirable qu’il est, ne roule que sur des choses si simples. »

La Bruyère, dans l’édition de 1691 des Caractères, l’attaque violemment : l’affirmation de la pluralité des mondes ruine tout le récit de la création dans la Genèse. Incarnant l’esprit nouveau, les Entretiens posent le principe de la philosophie de Voltaire et annoncent Micromégas.

N'oublions pas en outre ce que disait Fontenelle, qui va à l'encontre de son entreprise de vulgarisation : « Si je tenais toutes les vérités dans ma main, je me donnerais bien garde de l'ouvrir pour la découvrir aux hommes. »

_ _ _

Notes

(1) Il s’agit du parc du domaine de la Mésangère près de Rouen.

(2) Mme de la Mésangère était pourtant brune. Mais comme elle ne voulait pas qu’on la reconnût, Fontenelle la fit blonde.

(3) Ce dialogue s’inscrit dans le goût fade de la littérature galante à la mode.

(4) Voilà la justification de tout ce début, et aussi de l’ouvrage entier ; c’est un cours d’astronomie dans la joie.

(5) Nous sommes en 1686 : notons ce premier emploi du mot philosophe ; il équivaut ici à savant.

(6) Il s’agit ici de toutes les sciences de la nature.

(7) Allusion à un opéra à grand spectacle, de Quinault et Lulli, représenté en 1683.

(8) Aristote.

(9) Pythagore.

(10) Platon.

(11) Allusion à la théorie de l’horreur du vide qui régnait au début du 17e siècle et qui fut ébranlée par Pascal lors de ses expériences du Puy-de-Dôme.

(12) Fontenelle était et resta cartésien, même après les découvertes de Newton. Ici, il attribue simplement à Descartes l’esprit général de la science moderne.

(13) Cf. Querelle des Anciens et des Modernes.

Paul Hazard à propos de la marquise de la Mésangère dans les Entretiens sur la pluralité des mondes

« Dans un grand parc solitaire deux personnages : une marquise coquette et un homme du monde, son ami, son amant peut-être, qui, lorsque la nuit est tombée, longuement s’entretient avec elle. De quel sujet ? D’astronomie : « Apprenez-moi vos étoiles... » Ils sont galants, précieux, raffinés : ainsi Fontenelle les peint, non seulement parce que telle est sa nature, mais parce qu’il les veut aimables. Il veut expressément que son livre ne rebute personne, et plaise à tous, surtout à ceux qui ne savent rien ; et qu’il séduise d’abord par son agrément, par sa légèreté charmante. Pour un peu, il réussirait à lui enlever son caractère de grandeur. Elle éclate cependant, même à travers les joliesses de la forme, cette grandeur souveraine. Le mondain, la marquise, enveloppés dans la nuit, renouvellent le geste des antiques pasteurs de Chaldée, interrogeant les constellations ; comme les premiers habitants de la terre, ils s’émerveillent des étoiles, après s’être émerveillés du soleil ; couple humain, qui de ses yeux misérables ose scruter le ciel.

La marquise ne sait rien : mais Fontenelle sait ; en quelques soirées, il lui enseignera le cours des astres, en apparence si mystérieux. Assez d’erreurs ! assez longtemps on s’est trompé sur les mouvements des corps célestes ! assez longtemps on s’est imaginé que le soleil tournait autour de la terre : fausseté initiale, qui en a entraîné bien d’autres après elle. Mais à la fin, l’erreur s’est dissipée. « Il est arrivé un Allemand, nommé Copernic, qui a fait main basse sur tous ces cercles différents, et sur tous ces cieux solides, qui avaient été imaginés par l’antiquité. Il détruit les uns, il met les autres en pièces. Saisi d’une noble fureur d’astronome, il prend la terre et l‘envoie bien loin du centre de l’Univers où elle s’était placée, dans ce centre il y met le soleil, à qui cet honneur était mieux dû... » Une fois encore, l’antiquité s’est abusée, et les hommes se sont trompés parce qu’ils l’ont suivie Mais une nouvelle période s’ouvre. La raison et l’observation ont dénoncé les erreurs séculaires. La science parle, il faut la croire : la terre et le ciel sont changés.

De cette découverte pourrait naître un sentiment d’épouvante. Comme cet Athénien fou, qui croyait que tous les vaisseaux abordant au Pirée lui appartenaient, la marquise pensait que l’univers était fait pour son usage ; quelle désillusion ! La terre, chargée de travaux, de guerres, d’alarmes ne lui apparaît plus que comme une coque de ver à soie, si menue, si fragile, et si méprisable ! Elle pourrait trembler, devant les espaces infinis qui lui sont révélés.

Au contraire, elle éprouve une joie d’initiée, un sentiment d’orgueil : elle accède à cette science renouvelée. Elle entre dans une communion de fidèles, et ne fait plus partie du troupeau des païens, qui n’ont jamais connu la vérité, ou des hérétiques, qui se repaissent d’erreur : elle en est fière. Qu’on se représente, par une de ces comparaisons familières que Fontenelle assemble et qui transforment les abstractions en plaisantes images (une barque qui glisse sur une rivière, un vaisseau qui vogue sur la haute mer, une boule qui va roulant dans une allée), qu’on se représente l’Opéra : Phaéton quitte la terre, le vent l’enlève, il s’envole vers le ciel. Supposons que Pythagore, Aristote, Platon, et tous les sages dont on nous rebat les oreilles, assistent au spectacle. Phaéton, dira l’un, est composé de certains nombres qui le font monter. L’autre : C’est une certaine vertu secrète qui enlève Phaéton. L’autre : Phaéton a une certaine amitié pour le haut du théâtre ; il n’est pas à son aise quand il n’y est pas. Imaginez cent autres rêveries, que l’antiquité donnait pour des explications : n’était-ce pas pitié ? Heureusement, Descartes et quelques autres modernes sont venus, qui ont dit : Phaéton monte, parce qu’il est tiré par des cordes, et qu’un poids, plus pesant que lui, descend. Personne n’avait songé à regarder derrière le décor : du jour où l’on a découvert les machines, et où l’on s’est mis à raisonner, on a su. Quel plaisir, que celui de la découverte ! Quelle béatitude, que celle de la vérité !

La connaissance scientifique a sa beauté propre, car la considération d’un monde parfaitement aménagé, où les faits les plus compliqués se produisent par les ressorts les plus simples et pour ainsi dire les plus économiques, ravit l’intelligence. Que d’autres aiment moins un univers mécanique : en apprenant qu’il ressemble à une montre, la marquise l’aime davantage. Cette régularité, cette épargne dans le choix des moyens, cette simplicité, quoi de plus admirable ? À découvrir les lois de la nature, elle éprouve une volupté d’ordre rationnel, délicate et rare : « Ce n’est pas un plaisir comme celui que vous auriez à une comédie de Molière ; c’en est un qui est je ne sais où dans la raison et qui ne fait rire que l’esprit. »

La science, déjà nous l’avons vue partout ; maintenant, nous nous approchons de ceux qui passent pour être des savants par excellence, de ceux qui couvrent les tableaux noirs de chiffres vertigineux, de ceux qui regardent dans les télescopes, de ceux qui dissèquent les corps des animaux et des hommes ; nous entrons dans leur domaine réservé. Fontenelle nous y invite ; en philosophie, il se rangeait parmi les « inquiets » ; en matière de sciences, il se range parmi les « curieux » : c’est la même chose. Que les profanes s’approchent sans crainte de l’arbre de la connaissance du bien et du mal ! Sur tous les esprits, la vérité agira comme une révélation. Les Entretiens sur la pluralité des mondes, en 1686, sont une préface, coquette et profonde, à une nouvelle interprétation de l’univers. »

Sources : Paul Hazard, La Crise de la conscience européenne (Troisième Partie, Chapitre VI : La science et le progrès), Fayard, 1961.

Loyse Bourgeois-Boursier, première sage-femme

Loyse Bourgeois fut la sage-femme officielle de Marie de Médicis. Elle ne porta évidemment pas le titre de médecin mais ses connaissances l’égalaient aux plus hautes sommités de son temps, si du moins on peut parler de « sommités » en ce début du 17e siècle encore bien ignorant.

Loyse Bourgeois fut la sage-femme officielle de Marie de Médicis. Elle ne porta évidemment pas le titre de médecin mais ses connaissances l’égalaient aux plus hautes sommités de son temps, si du moins on peut parler de « sommités » en ce début du 17e siècle encore bien ignorant.

Elle mit au monde tous les enfants royaux, notamment le futur Louis XIII (en 1601) et rédigea un traité d’obstétrique où elle attaquait le célèbre Galien, « lequel, pour n’avoir jamais été marié et avoir peu assisté les femmes en leur accouchement, s’était mêlé d’enseigner. » Cet ouvrage fut traduit en latin, allemand et hollandais ; en France, il fit l’objet d’une deuxième édition en trois volumes.

Marie de Médicis la décora du chaperon de velours, honneur insigne à l’époque.

* * *

Date de dernière mise à jour : 08/09/2019