Mme de Staël, Schiller et Goethe

Schiller

Mme de Staël admire Schiller auquel elle consacre un chapitre (chapitre VIII) dans la seconde partie (« La littérature et les arts ») de son ouvrage De l’Allemagne.

Mme de Staël admire Schiller auquel elle consacre un chapitre (chapitre VIII) dans la seconde partie (« La littérature et les arts ») de son ouvrage De l’Allemagne.

« Schiller était un homme d’un génie rare et d’une bonne foi parfaite ; ces deux qualités devraient être inséparables au moins dans un homme de lettres. [...]

La conscience était sa muse. [...] Il aimait la poésie, l’at dramatique, l’histoire, la littérature pour elle-même. Il aurait été résolu à ne point publier ses ouvrages qu’il y aurait donné le même soin. [...]

Schiller était le meilleur ami, le meilleur père, le meilleur époux ; aucune qualité ne manquait à ce caractère doux et paisible que le talent seul enflammait ; l’amour de la liberté, le respect pour les femmes, l’enthousiasme des beaux-arts, l’adoration pour la divinité, animaient son génie, et dans l’analyse de ses ouvrages, il sera facile de montrer à quelle vertu ses chefs-d’œuvre se rapportent. [...]

« ... La première fois que j’ai vu Schiller c’était dans le salon du duc et de la duchesse de Weimar, en présence d’une société aussi éclairée qu’imposante : il lisait très bien le français, mais il ne l’avait jamais parlé. Je soutins avec chaleur la supériorité de notre système dramatique sur tous les autres. Il ne se refusa point à me combattre ; et sans s’inquiéter des difficultés et des lenteurs qu’il éprouvait en s’exprimant en français, sans redouter non plus l’opinion des auditeurs, qui était contraire à la sienne, sa conviction intime le fit parler. Je me servis d’abord, pour le réfuter, des armes françaises, la vivacité et la plaisanterie ; mais bientôt je démêlai dans ce que disait Schiller tant d’idées à travers l’obstacle des mots, je fus si frappée de cette simplicité de caractère qui portait un homme de génie à s’engager ainsi dans une lutte où les paroles manquaient à ses pensées, je le trouvai si modeste et si insouciant dans ce qui ne concernait que ses propres succès, si fier et animé dans la défense de ce qu’il croyait la vérité, que je lui vouai dès cet instant une amitié pleine d’admiration.

Atteint, jeune encore, par une maladie sans espoir, ses enfants, sa femme, qui méritait par mille qualités touchantes l’attachement qu’il avait pour elles, ont adouci ses derniers moments. Madame de Wollzogen, une amie digne de le comprendre, lui demanda quelques heures avant sa mort, comment il se trouvait : Toujours plus tranquille, lui répondit-il... »

Plus loin, elle analyse ses ouvrages, notamment Les Brigands, Don Carlos, Wallenstein, Marie Stuart, Jeanne d’Arc, La Fiancée de Messine et Guillaume Tell.

Goethe

1) Dans le chapitre XXVIII de la deuxième partie ((« La littérature et les arts ») de son ouvrage De l’Allemagne, titré « Des romans », Mme de Staël évoque le Werther de Goethe, qu’elle admire :

1) Dans le chapitre XXVIII de la deuxième partie ((« La littérature et les arts ») de son ouvrage De l’Allemagne, titré « Des romans », Mme de Staël évoque le Werther de Goethe, qu’elle admire :

« ... Ce qui est sans égal et sans pareil, c’est Werther : on voit là tout ce que le génie de Goethe pouvait produire quand il était passionné. L’on dit qu’il attache maintenant peu de prix à cet ouvrage de sa jeunesse ; l’effervescence d’imagination, qui lui inspira presque de l’enthousiasme pour le suicide, doit lui paraître maintenant blâmable. Quand on est très jeune, la dégradation de l’être n’ayant en rien commencé, le tombeau ne semble qu’une image poétique, qu’un sommeil environné de figures à genoux qui nous pleurent ; il n’en est plus ainsi même dès le milieu de la vie, et l‘on apprend alors pourquoi la religion, cette science de l‘âme, a mêlé l’horreur du meurtre à l’attentat contre soi-même.

Goethe néanmoins aurait grand tort de dédaigner l’admirable talent qui se manifeste dans Werther ; ce ne sont pas seulement les souffrances de l’amour, mais les maladies de l’imagination dans notre siècle, dont il a sur faire le tableau ; ces pensées qui se pressent dans l’esprit sans qu’on puisse les changer en actes de la volonté ; le contraste singulier d’une vie beaucoup plus monotone que celle des Anciens, et d’une existence intérieure beaucoup plus agitée, causent une sorte d’étourdissement semblable à celui qu’on prend sur le bord de l’abîme, et la fatigue même qu’on éprouve après l’avoir longtemps contemplé peut entraîner à s’y précipiter. Goethe a su joindre à cette peinture des inquiétudes de l’âme, si philosophique dans ses résultats, une fiction simple, mais d’un intérêt prodigieux. Si l’on a cru nécessaire dans toutes les sciences de frapper les yeux par les signes extérieurs, n’est-il pas naturel d’intéresser le cœur pour y graver de grandes pensées ?... »

Dans le chapitre XVIII de la troisième partie (La philosophie et la morale) titré « De la disposition romanesque dans les affections du cœur », elle évoque encore Werther :

« Les philosophes anglais ont fondé, comme nous l’avons dit, la vertu sur le sentiment, ou plutôt sur le sens moral ; mais ce système n’a nul rapport avec la moralité sentimentale dont il est ici question ; cette moralité, dont le nom et l’idée n’existent guère qu’en Allemagne, n’a rien de philosophique, elle fait seulement un devoir de la sensibilité, et porte à mésestimer ceux qui n’en ont pas. [...] En Allemagne, où l’on veut réduire en préceptes toutes les impressions, on a considéré comme immoral ce qui n’était pas sensible et même romanesque. Werther avait tellement mis en vogue les sentiments exaltés que presque personne n’eût osé se montrer sec et froid, quand même ou aurait eu ce caractère naturellement. De là cet enthousiasme obligé pour la lune, les forêts, la campagne et la solitude ; de là ces maux de nerfs, ces sons de voix maniérés, ces regards qui veulent être vus, tout cet appareil enfin de la sensibilité, que dédaignent les âmes fortes et sincères.

L’auteur de Werther s’est moqué le premier de ces affectations ; néanmoins, comme il faut qu’il y ait en tout pays des ridicules, peut-être vaut-il mieux qu’ils consistent dans l’exagération un peu niaise de ce qui est bon, que dans l’élégante prétention à ce qui est mal... »

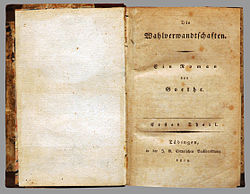

2) Elle analyse également dans le chapitre XXVIII Les Affinités électives :

2) Elle analyse également dans le chapitre XXVIII Les Affinités électives :

« ... Goethe vient de faire paraître un roman intitulé Les Affinités de choix [1] [« Die Wahlverwandschaften »], qu’on peut accuser surtout ce me semble, du défaut que je viens d‘indiquer [2]. Un ménage heureux s’est retiré à la campagne ; les deux époux invitent, l’un son ami, l’autre sa nièce, à partager leur solitude ; l’ami devient amoureux de la femme, et l’époux, de la jeune fille, nièce de sa femme. Il se livre à l’idée de recourir au divorce pour s’unir à ce qu’il aime ; la jeune fille est prête à y consentir : des événements malheureux la ramènent au sentiment du devoir ; mais quand elle reconnaît la nécessité de sacrifier son amour, elle en meurt de douleur, et celui qu’elle aime ne tarde pas à la suivre.

La traduction des Affinités de choix n’a point eu de succès en France, parce que l’ensemble de cette fiction n’a rien de caractérisé, et qu’on ne sait pas dans quel but elle a été conçue ; ce n’est point un tort en Allemagne que cette incertitude : comme les événements de ce monde ne présentent souvent que des résultats indécis, l’on consent à trouver dans les romans qui les peignent les mêmes contradictions et les mêmes doutes. Il y a dans l’ouvrage de Goethe une foule de pensées et d’observations fines ; mais il est vrai que l’intérêt y languit souvent, et qu’on trouve presque autant de lacunes dans ce roman que dans la vie humaine telle qu’elle se passe ordinairement. Un roman cependant ne doit pas ressembler à des Mémoires particuliers ; car tout intéresse dans ce qui a existé réellement, tandis qu’une fiction ne peut égaler l’effet de la vérité qu’en la surpassant, c’est-à-dire en ayant plus de force, plus d’ensemble et plus d’action qu’elle.

La description du jardin du baron et des embellissements qu’y fait la baronne absorbe plus du tiers du roman ; et l’on a peine à partir de là pour être ému par une catastrophe tragique : la mort du héros et de l’héroïne ne semble plus qu’un accident fortuit, parce que le cœur n’est pas préparé longtemps d’avance à sentir et à partager la peine qu’ils éprouvent. Cet écrit offre un singulier mélange de l’existence commode et des sentiments orageux ; une imagination pleine de grâce et de force s’approche des plus grands effets pour les délaisser tout à coup, comme s’il ne valait pas la peine de les produire ; et l’on dirait que l’émotion fait du mal à l’écrivain de ce roman, et que, par paresse de cœur, il met de côté la moitié de son talent, de peur de se faire souffrir lui-même en attendrissant les autres.

Une question plus importante, c’est de savoir si un tel ouvrage est moral, c’est-à-dire si l’impression qu’on en reçoit est favorable au perfectionnement de l’âme ; les événements ne sont de rien à cet égard dans une fiction ; on sait bien qu’ils dépendent de la volonté de l’auteur, qu’ils ne peuvent réveiller la conscience de personne : la moralité d’un roman consiste donc dans les sentiments qu’il inspire. On ne saurait nier qu’il y a dans le livre de Goethe une profonde connaissance du cœur humain, mais une connaissance décourageante, la vie y est représentée comme une chose assez indifférente, de quelque manière qu’on la passe ; triste quand on l’approfondit ; assez agréable quand on l’esquive, susceptible de maladies morales qu’il faut guérir si l’on peut, et dont il faut mourir si l’on n’en peut guérir. – Les passions existent, les vertus existent ; il y a des gens qui assurent qu’il faut combattre les unes par les autres ; il y en a d’autres qui prétendent que cela ne se peut pas ; voyez et jugez, semble dire l’écrivain qui raconte, avec impartialité, les arguments que le sort peut donner pour et contre chaque manière de voir.

On aurait tort cependant de se figurer que ce scepticisme soit inspiré par la tendance matérialiste du dix-huitième siècle ; les opinions de Goethe ont bien plus de profondeur, mais elles ne donnent pas plus de consolations à l’âme. On perçoit dans ses écrits une philosophie dédaigneuse qui dit au bien comme au mal : - cela doit être, puisque cela est ; - un esprit prodigieux qui domine toutes les autres facultés, et se lasse du talent même, comme ayant quelque chose de trop involontaire et de trop partial ; enfin, ce qui manque surtout à ce roman, c’est un sentiment religieux ferme et positif : les principaux personnages sont plus accessibles à la superstition qu’à la croyance ; et l’on sent que dans leur cœur la religion, comme l’amour, n’est que l’effet des circonstances et pourrait varier avec elles.

Dans la marche de cet ouvrage l’auteur se montre trop incertain ; les figures qu’il dessine et les opinions qu’il indique ne laissent que des souvenirs vacillants ; il faut en convenir, beaucoup penser conduit quelquefois à tout ébranler dans le fond de soi-même ; mais un homme de génie tel que Goethe doit servir de guide à ses admirateurs dans une route assurée. Il n’est plus temps de douter, il n’est plus temps de mettre, à propos de toutes choses, des idées ingénieuses dans les deux côtés de la balance ; il faut se livrer à la confiance, à l’enthousiasme, à l’admiration que la jeunesse immortelle de l’âme peut toujours entretenir en nous-mêmes ; cette jeunesse renaît des cendres mêmes des passions : c’est le rameau d’or qui ne peut se flétrir, et donne à Sibylle l’entrée dans les champs élyséens... »

Mme de Staël, De l'Allemagne, Deuxième Partie, Chapitre XVIII

A propos des Affinités électives

Goethe tente de définir ces affinités électives et écrit dans son roman : « [Il s'agit de deux êtres qui] se cherchent l'un l'autre, s'attirent, se saisissent l'un l'autre et ensuite ressurgissent de cette union intime dans une forme renouvelée et imprévue. » C'est donc une correspondance intime entre deux êtres dont jaillit quelque chose de nouveau. On ne peut démêler les apports de l'un et de l'autre. Valable pour l'amour et l'amitié. On pense à Montaigne et à son ami La Boétie : «Parce que c'était lui, parce que c'était moi. »

_ _ _

[1] Traduit aujourd’hui par Les Affinités électives.

[2] Mme de Staël vient de dire à propos des romans : « ... Si l’on se met à peindre les situations romanesques avec le calme impartial d’Homère, le résultat n’en saurait être très attachant. »

3) Toujours dans le même chapitre, elle analyse le personnage de Marguerite dans Faust.

3) Toujours dans le même chapitre, elle analyse le personnage de Marguerite dans Faust.

« ... Faust s’ennuie, et Méphistophélès lui conseille de devenir amoureux. Il le devient en effet d’une jeune fille du peuple, tout à fait innocente et naïve, qui vit dans la pauvreté avec sa vieille mère. Méphistophélès, pour introduire Faust auprès d’elle, imagine de faire connaissance avec une de ses voisines, Marthe, chez laquelle la jeune Marguerite va parfois. Cette femme a son mari dans les pays étrangers, et se désole de n’en point recevoir de nouvelles ; elle serait bien triste de sa mort, mais au moins voudrait-elle en avoir la certitude, et Méphistophélès adoucit singulièrement sa douleur, en lui promettant un extrait mortuaire de son époux, bien en règle, qu’elle pourra, suivant la coutume, faire publier dans la gazette.

La pauvre Marguerite est livrée à la puissance du mal, l’esprit infernal s’acharne sur elle et la rend coupable sans lui ôter cette droiture de cœur qui ne peut trouver de repos que dans la vertu. Un méchant habile se garde bien de pervertir en entier les honnêtes gens qu’il veut gouverner : car son ascendant sur eux se compose des fautes et des remords qui les troublent tour à tour. Faust, aidé par Méphistophélès, séduit cette jeune fille singulièrement simple d’esprit et d’âme. Elle est pieuse, bien qu’elle soit coupable, et, seule avec Faust, elle lui demande s’il a de la religion. – « Mon enfant, lui dit-il, tu le sais, je t’aime. Je donnerais pour toi mon sang et ma vie ; je ne voudrais troubler la foi de personne. N’est-ce pas là tout ce que tu peux désirer ?

[Mme de Staël cite le passage suivant]

MARGUERITE

Non, il faut croire.

FAUST

Le faut-il ?

MARGUERITE

Ah ! si je pouvais quelque chose sur toi ! tu ne respectes pas assez les saints sacrements.

FAUST

Je les respecte.

MARGUERITE

Mais sans en approcher ; depuis longtemps tu ne t’es point confessé : tu n’as point été à la messe ; crois-tu en Dieu ?

FAUST

Ma chère amie, qui ose dire : je crois en Dieu ? - Si tu fais cette question aux prêtres et aux sages, ils répondront comme s’ils voulaient se moquer de celui qui les interroge.

MARGUERITE

Ainsi donc, tu n’en crois rien.

FAUST

N’interprète pas mal ce que je dis, charmante créature : qui peut nommer la divinité et dire : je la conçois ? qui peut être sensible et ne pas y croire ? Le soutien de cet univers n’embrasse-t-il pas toi, moi, la nature entière ? Le ciel ne s’abaisse-t-il pas en pavillon sur nos têtes ? La terre n’est-elle pas inébranlable sous nos pieds, et les étoiles éternelles du haut de leur sphère ne nous regardent-elles pas avec amour ? Tes yeux ne se réfléchissent-ils pas dans mes yeux attendris ? Un mystère éternel, invisible te visible n’attire-t-il pas mon cœur vers le tien ? Remplis ton âme de ce mystère, et quand tu éprouves la félicité suprême du sentiment, appelle-la cette félicité, cœur, amour, Dieu, n’importe. Le sentiment est tout, les noms ne sont qu’un vain bruit, une vaine fumée qui obscurcit la clarté des cieux. »

Mme de Staël continue alors :

« Ce morceau, d’une éloquence inspirée, ne conviendrait pas à la disposition de Faust, si dans ce moment il n’était pas meilleur, parce qu’il aime, et si l’intention de l’auteur n’avait pas été, sans doute, de montrer combien une croyance ferme et positive est nécessaire, puisque ceux même que la nature a faits sensibles et bons n’en sont pas moins capables des plus funestes égarements quand ce secours leur manque.

Faust se lasse de l’amour de Marguerite comme de toutes les jouissances de la vie ; rien n’est plus beau, en allemand, que les vers dans lesquels il exprime tout à la fois l’enthousiasme de la science et la satiété du bonheur.

[...]

L’histoire de Marguerite serre douloureusement le cœur. Son état vulgaire, son esprit borné, tout ce qui la soumet au malheur, sans qu’elle puisse y résister, inspire encore plus de pitié pour elle. Goethe, dans ses romans et dans ses pièces, n’a presque jamais donné des qualités supérieures aux femmes, mais il peint à merveille le caractère de faiblesse qui leur rend la protection si nécessaire. Marguerite veut recevoir chez elle Faust à l’insu de sa mère, et donne à cette pauvre femme, d’après le conseil de Méphistophélès, une potion assoupissante qu’elle ne peut supporter, et qui la fait mourir. La coupable Marguerite devient grosse, sa honte est publique, tout le quartier qu’elle habite la montre du doigt. Le déshonneur semble avoir plus de prise sur les personnes d’un rang élevé, et peut-être cependant est-il encore plus redoutable dans la classe du peuple. Tout est si tranché, si positif, si irréparable parmi les hommes qui n‘ont pour rien des paroles nuancées. Goethe saisit admirablement ces mœurs, tout à la fois si près et si loin de nous, il possède au suprême degré l’art d’être parfaitement naturel dans mille natures différentes.

Valentin, soldat, frère de Marguerite, arrive de la guerre pour la revoir ; et quand il apprend sa honte, la souffrance qu’il éprouve, et dont il rougit, se trahit par un langage âpre et touchant tout à la fois. L’homme dur en apparence, et sensible au fond de l’âme, cause une émotion inattendue et poignante. Goethe a peint avec une admirable vérité le courage qu’un soldat peut employer contre la douleur morale, contre cet ennemi nouveau qu’il sent en lui-même, et que ses armes ne sauraient combattre. Enfin le besoin de la vengeance le saisit, et porte vers l’action tous les sentiments qui le dévoraient intérieurement. Il rencontre Méphistophélès et Faust au moment où ils vont donner un concert sous les fenêtres de sa sœur. Valentin provoque Faust, se bat avec lui, et reçoit une blessure mortelle. Ses adversaires disparaissent pour éviter la fureur du peuple.

Marguerite arrive, demande qui est là tout sanglant sur la terre. Le peuple lui répond : « Le fils de ta mère. » Et son frère en mourant lui adresse des reproches plus terribles et plus déchirants que jamais la langue policée n’en pourrait exprimer. La dignité de la tragédie ne saurait permettre d’enfoncer si avant les traits de la nature dans le cœur.

Méphistophélès oblige Faust à quitter la ville, et le désespoir que lui fait éprouver le sort de Marguerite intéresse à lui de nouveau.

« Hélas ! s’écrie Faust, elle eût été si facilement heureuse, une simple cabane dans une vallée des Alpes, quelques occupations domestiques, auraient suffi pour satisfaire ses désirs bornés, et remplir sa douce vie ; mais moi l’ennemi de Dieu, je n’ai pas eu de repos que je n’aie brisé son cœur, que je n’aie fait tomber en ruine sa pauvre destinée. Ainsi donc la paix doit lui être ravie pour toujours. Il faut qu’elle soit la victime de l’enfer. Eh bien ! démon, abrège mon angoisse, fais arriver ce qui doit arriver. Que le sort de cette infortunée s’accomplisse, et précipite-moi du moins avec elle dans l’abîme. »

L’amertume et le sang-froid de la réponse de Méphistophélès sont vraiment diaboliques.

[Citation]

Marguerite va seule à l’église, l’unique refuge qui lui reste : une foule immense remplit le temple, et le service des morts est célébré dans ce lieu solennel. Marguerite est couverte d’un voile ; elle prie avec ardeur, et lorsqu’elle commence à se flatter de la miséricorde divine, le mauvais esprit lui parle d’une voix basse, et lui dit : « Te souviens-tu, Marguerite...nouvelles douleurs. »

[Citation]

Marguerite crie au secours et s’évanouit.

Quelle scène ! Cette infortunée qui, dans l’asile de la consolation, trouve le désespoir : cette foule rassemblée priant Dieu avec confiance, tandis qu’une malheureuse femme, dans le temple même du Seigneur, rencontre l’esprit de l’enfer. Les paroles sévères de l’hymne saint(e) sont interprétées par l’inflexible méchanceté du mauvais génie. Quel désordre dans le cœur ! que de maux entassés sur une faible et pauvre tête ! et quel talent que celui qui sait ainsi représenter à l’imagination ces moments où la vie s’allume en nous comme un feu sombre, et jette sur nos jours passagers la terrible lueur de l’éternité des peines !

Méphistophélès imagine de transporter Faust dans le sabbat de sorcières pour le distraire de ses peines ; [...] tout à coup Faust s’approche de Méphistophélès, et lui dit : « Ne vois-tu pas là-bas une jeune fille belle et pâle, qui se tient seule dans l’éloignement ? Elle s’avance lentement, ses pieds semblent attachés l’un à l’autre ; ne trouves-tu pas qu’elle ressemble à Marguerite ? »

[Citation]

Faust apprend que Marguerite a tué l’enfant qu’elle a mis au jour, espérant ainsi se dérober à la honte. Son crime a été découvert ; on l’a mise en prison, et le lendemain elle doit périr sur l’chafaud. Faust maudit Méphistophélès avec fureur ; Méphistophélès accuse Faust avec sang-froid, et lui prouve que c’est lui qui a désiré le mal, et qu’il ne l’a aidé que parce qu’il l’avait appelé. Une sentence de mort est portée contre Faust parce qu’il a tué le frère de Marguerite. Néanmoins ils s‘introduit en secret dans la ville, obtient de Méphistophélès les moyens de délivrer Marguerite, et pénètre de nuit dans son cachot, dont il a dérobé les clefs.

Il l’entend de loin murmurer une chanson qui prouve l’égarement de son esprit ; les paroles de cette chanson sont très vulgaires, et Marguerite était naturellement pure et délicate. On peint d’ordinaire les folles comme si la folie s’arrangeait avec les convenances et donnait seulement le droit de ne pas finir les phrases commencées, et de briser à propos le fils des idées ; mais cela n’est pas ainsi : le véritable désordre de l’esprit se montre presque toujours sous des formes étrangères à la cause même de la folie, et la gaieté des malheureux est bien plus déchirante que leur douleur.

Faust entre dans la prison : Marguerite croit qu’on vient la chercher pour la conduire à la mort.

[Citation]

MÉPHISTOPHÉLÈS (à Faust)

« Suis-moi.

(Méphistophélès disparaît avec Faust ; on entend encore dans le fond du cachot la voix de Marguerite qui appelle vainement son ami) :

Faust ! Faust ! »

La pièce est interrompue après ces mots. L’intention de l’auteur est sans doute que Marguerite périsse, et que Dieu lui pardonne ; que la vie de Faust soit sauvée, mais que son âme soit perdue... »

4) Elle analyse aussi le personnage de Mignon dans Wilhelm Meister.

4) Elle analyse aussi le personnage de Mignon dans Wilhelm Meister.

« ... Au milieu de ces personnages de Wilhelm Meister, plus spirituels que signifiants, et de ces situations plus naturelles que saillantes, un épisode charmant se retrouve dans plusieurs endroits de l’ouvrage, et réunit tout ce que la chaleur et l’originalité du talent de Goethe peuvent faire éprouver de plus animé. Une jeune fille italienne est l’enfant de l’amour, et d’un amour criminel et terrible, qui a entraîné un homme consacré par serment au culte de la divinité ; les deux époux, déjà si coupables, découvrent après leur hymen qu’ils étaient frère et sœur, et que l’inceste est pour eux la punition du parjure. La mère perd la raison, et le père parcourt le monde comme un malheureux errant qui ne veut d’asile nulle part. Le fruit infortuné de cet amour si funeste, sans appui dès sa naissance, est enlevé par des danseurs de corde ; ils l’exercent jusqu’l’âge de dix ans dans les misérables jeux dont ils tirent leur subsistance : les cruels traitements qu’on lui fait éprouver intéressent Wilhelm, et il prend à son service cette jeune fille sous l’habit de garçon qu’elle a porté depuis qu’elle est au monde.

Alors se développe dans cette créature extraordinaire un mélange singulier d’enfance et de profondeur, de sérieux et d’imagination ; ardente comme les Italiennes, silencieuse et persévérante comme une personne réfléchie, la parole ne semble pas son langage. Le peu de mots qu’elle dit cependant est solennel, et répond à des sentiments bien plus forts que son âge, et dont elle-même n’a pas le secret. Elle s’attache à Wilhelm avec amour et respect ; elle le sert comme un domestique fidèle, elle l’aime comme une femme passionnée : sa vie ayant toujours été malheureuse, on dirait qu’elle n’a point connu l’enfance, et que, souffrant dans l’âge auquel la nature n’a destiné que des jouissances, elle n’existe que pour une seule affection avec laquelle les battements de son cœur commencent et finissent.

Le personnage de Mignon (c’est le nom de la jeune fille) est mystérieux comme un rêve ; elle exprime ses regrets pour l’Italie dans des vers ravissants que tout le monde sait par cœur en Allemagne :

« Connais-tu cette terre où les citronniers fleurissent, etc. »

[« Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen... »].

Enfin la jalousie, cette impression trop forte pour de si jeunes organes, brise la pauvre enfant, qui sentit la douleur avant que l’âge lui donnât la force de lutter contre elle. Il faudrait, pour comprendre tout l’effet de cet admirable tableau, en rapporter chaque détail. On ne peut se représenter sans émotion les moindres mouvements de cette jeune fille ; il y a je ne sais quelle simplicité magique en elle qui suppose des abîmes de pensées et de sentiments ; l’on croit entendre gronder l’orage au fond de son âme, lors même que l’on ne saurait citer ni une parole ni une circonstance qui motive l’inquiétude inexprimable qu’elle fait éprouver... »

La tragédie de Marguerite ici.

NB : Mme de Staël écrit à propos de Goethe : "Le poète allemand comprend la nature, non pas seulement en poète, mais en frère ; et l'on dirait que des rapports de famille lui parlent pour l'air, l'eau, les fleurs, les arbres, enfin pour toutes les beautés primitives de la création."

Andecotes sur la présence de Mme de Staël en Allemagne

Quand la mère de Goethe reçut la visite de Mme de Staël, elle se présenta vêtue avec luxe, outrageusement fardée, la tête parée d’énormes plumes et lui déclara avec le peu de mots français qu’elle savait : « Je suis la mère de Goethe ! »

A suivre

* * *

Date de dernière mise à jour : 03/04/2020